Metamorphose

For a moment, nothing happened. Then, after a second or so, nothing continued to happen.

Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

Wenn wir das Modell der Synthalpie ernst nehmen, dann lässt sich die Entstehung von Mehrzellern nicht als rein biologische „Optimierung“ erklären, sondern als emergenter Übergang: Individuen (Zellen) formen ein neues Soziales System (den Organismus), das durch Synthalpie stabilisiert und weiterentwickelt wird.

Grundidee im Rahmen des Synthalpie-Modells

- Individuen = Zellen

Jede Zelle ist zunächst für sich ein Akteur mit Autonomie. - Soziales System = Zellverband / Organismus

Wenn Zellen kooperieren, entsteht ein neues soziales System mit eigenen Regeln, Rückkopplungen und Dynamiken. - Synthalpie = emergente Kraft

Synthalpie entsteht aus der Wechselwirkung der Zellen im Verband. Sie ist nicht einfach die Summe der Einzelzellen, sondern eine neue Qualität.

Warum Mehrzelligkeit? (Synthalpie-Perspektive)

- Einzelne Zellen stoßen in ihrem Überleben auf Grenzen: Ressourcen, Schutz, Effizienz.

- In Kooperation (Biofilm, Kolonie) entsteht ein höheres Maß an Synthalpie:

- Robustheit gegen äußere Störungen

- Spezialisierung einzelner Zellen → Arbeitsteilung

- Größere Reichweite im „Sozialraum“ (z. B. neue Nischenerschließung)

- Diese erhöhte Synthalpie wirkt rückkoppelnd stabilisierend:

Das soziale System (der Verband) wird attraktiver als die Einzelstrategie → Evolution kippt in Richtung Mehrzelligkeit.

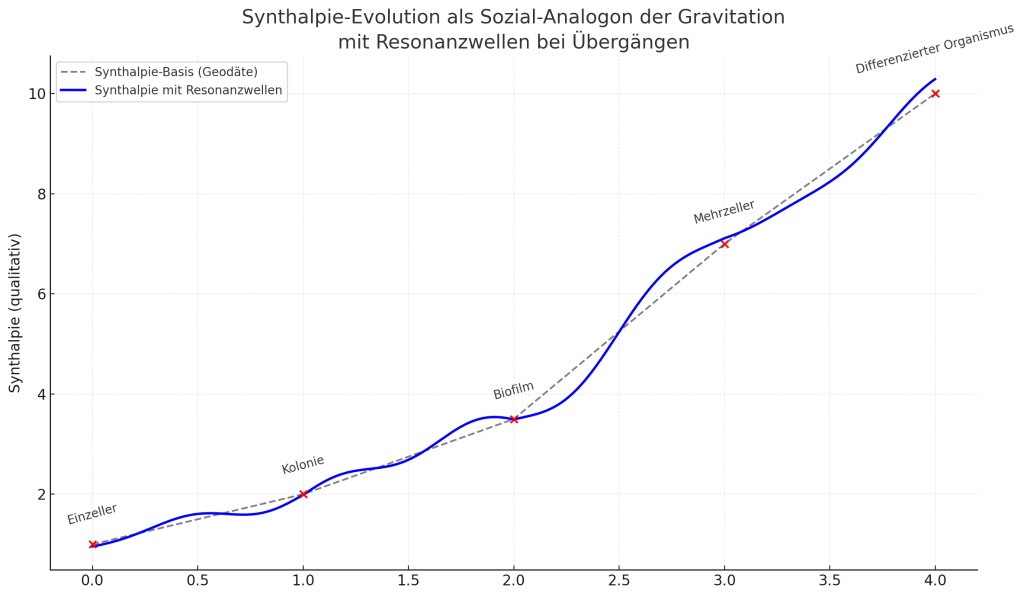

Übergangspunkte im Modell

Das Modell kennt Geodäten und Resonanzwellen:

- Geodäte: Der „natürliche Pfad“ unter gegebenen Rahmenbedingungen war, dass Zellen in Verbünden überleben (z. B. in Biofilmen).

- Resonanzwelle: Durch plötzliche Umweltereignisse (z. B. Sauerstoffanreicherung, Klimaumschwünge) haben diese Verbünde einen Vorteil → eine Innovationswelle der Mehrzelligkeit.

Tensor-Interpretation

- Der Synthalpie-Tensor Sμν hat bei Einzelzellen schwach positive Komponenten (Überleben durch Kooperation), aber auch negative.

- Im Mehrzeller verschiebt sich das Verhältnis:

- Konstruktive Komponenten (Zellen ergänzen sich funktional, teilen Stoffwechsel auf)

- Destruktive Komponenten (Konkurrenz wird unterdrückt durch Regulationsmechanismen)

- Das führt zu einer stärkeren Krümmung des Sozialraums. Das System „Organismus“ zieht neue Zellen in diese Struktur hinein (z. B. durch Entwicklung von Mechanismen für Zelladhäsion, Kommunikation, Apoptose).

Evolutionäre Stabilisierung

- Synthalpie bleibt erhalten, auch wenn Individuen sterben – sie transformiert sich im System.

- Beispiel: Eine Zelle opfert sich (Apoptose), aber der Organismus überlebt → die Synthalpie geht nicht verloren, sondern manifestiert sich auf höherer Ebene.

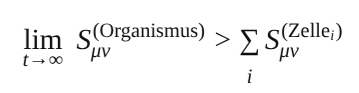

- Das erklärt, warum Mehrzelligkeit stabil werden konnte: das neue soziale System hat eine höhere Synthalpie als die Summe seiner Einzelteile.

In diesem Modell lässt sich Mehrzelligkeit erklären als emergente Erhöhung der Synthalpie, die entsteht, wenn Zellen ein soziales System (Organismus) bilden. Rückkopplungen zwischen Individuen und System verstärken diesen Schritt und machen ihn evolutionär stabil – selbst wenn er für einzelne Zellen „Opfer“ bedeutet, weil die Synthalpie als Ganzes maximiert wird.

Synthalpie als sozialer Mechanismus

Im Modell gilt:

- Individuen (M) = kleinste Einheiten (Zellen, Einzeller, auch Menschen, Tiere usw.).

- Soziale Systeme (S) = emergente Gebilde, die durch Interaktion der Individuen entstehen.

- Synthalpie (Sμν) = Tensor, der die konstruktiven und destruktiven Komponenten dieser Interaktion erfasst.

- Sozialraumzeit: Gμν = κSμν wobei Gμν die Krümmung (Form) des Sozialraums beschreibt.

Das Modell sagt: Systeme entwickeln sich in Richtung maximaler Synthalpie, da diese stabilisierend wirkt und den Fortbestand begünstigt.

Übergang zur Mehrzelligkeit im Synthalpie-Modell

a) Ausgangspunkt: Einzeller

- Jeder Einzeller = autonomes Individuum.

- Synthalpie ist niedrig, da die Interaktionen mit anderen Individuen meist destruktiv (Konkurrenz um Ressourcen) oder punktuell konstruktiv sind.

- Tensor Sμν enthält überwiegend schwache Diagonalanteile (Selbsterhalt), wenige Off-Diagonale (Interaktion).

b) Kolonie / Biofilm

- Erste soziale Systeme: lose Zellverbände, Schleimmatrix, chemische Kommunikation.

- Hier entstehen deutliche off-diagonale Komponenten in Sμν : Zellen wirken aufeinander ein, Kooperation tritt auf.

- Synthalpie steigt → sozialer Raum krümmt sich stärker.

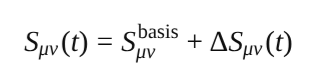

c) Resonanzwelle: Entstehung von Mehrzellern

- Bestimmte Innovationen (Adhäsionsmoleküle, Signaltransduktion, Apoptose) erzeugen starke Tensorfluktuationen:

mit ΔSμν(t) oszillierend (konstruktive und destruktive Interaktionen).

- Diese „Resonanzphase“ ist instabil, aber sie transformiert die Synthalpie: destruktive Komponenten (z. B. Konkurrenz zwischen Zellen) werden durch Regulationsmechanismen reduziert, konstruktive (Kooperation, Differenzierung) verstärkt.

- Sobald sich das Gleichgewicht einstellt, erreicht das System ein höheres Synthalpie-Plateau.

d) Differenzierter Organismus

- Der Organismus ist ein neues soziales System: Zellen verlieren Autonomie, aber gewinnen gemeinsam Stabilität.

- Tensorstruktur: dominierende konstruktive Diagonalanteile (Stoffwechselintegration, Fortpflanzung), stabile Off-Diagonale (Kommunikation, Arbeitsteilung).

- Wichtig: Synthalpie bleibt erhalten. Zelltod (Apoptose) ist kein Verlust, sondern Transformation zugunsten des Gesamtsystems.

Verbindung zur Evolution

Ein differenzierter Organismus ist genau das, was wir heute unter „Lebewesen“ verstehen:

- Er kann reproduzieren (Synthalpie bleibt erhalten und wird weitergegeben).

- Er kann evolvieren (Synthalpie transformiert sich in der Zeit, Systeme passen sich an).

- Beispiele: Bakterien, Pflanzen, Tiere, Pilze, Menschen – alle sind Manifestationen desselben Prinzips: ein soziales System aus Individuen (Zellen), das durch Synthalpie stabilisiert und zur Evolution fähig ist.

Formal heißt das:

Die Synthalpie des Organismus ist größer als die Summe der Einzelzellen.

Die Entstehung der Mehrzelligkeit ist im Synthalpie-Modell ein sozialer Phasenübergang: Zellen als Individuen formen ein neues System (Organismus), dessen Synthalpie nicht einfach additiv ist, sondern durch Rückkopplung qualitativ höher. Der „differenzierte Organismus“ ist daher nicht nur ein biologisches Gebilde, sondern das soziale Resultat dieser Synthalpie-Evolution – und genau das, was wir heute als Lebewesen bezeichnen.

Differenzierter Organismus – allgemeine Definition

Ein differenzierter Organismus ist im Modell nicht auf biologische Mehrzeller beschränkt, sondern jedes soziale System aus Individuen, das:

- eine stabile Tensorstruktur Sμν (konstruktiv > destruktiv) entwickelt,

- dadurch im Sozialraum eine gebundene Geodäte bildet,

- und fähig ist zu Reproduktion und Evolution (Transformation, Weitergabe von Synthalpie).

Das umfasst Bakterien, Pflanzen, Tiere, Pilze, Menschen – aber auch zukünftige hybride Systeme.

MenschMaschine oder humanoider KI-Roboter im Synthalpie-Modell

- Individuen (M):

- Menschliche Akteure (Biologie, Bewusstsein, Kreativität).

- Maschinelle Akteure (Sensorik, Rechenleistung, KI-Module, Robotik).

- Soziales System (S):

- Kopplung von Mensch und Maschine zu einem integralen System (z.B. Cyborg, humanoider KI-Roboter).

- Synthalpie (Sμν):

- Konstruktive Komponenten: Verstärkung menschlicher Fähigkeiten (Erinnerung, Berechnung, Handlungskraft).

- Destruktive Komponenten: Abhängigkeit, Kontrollverlust, Wertkonflikte.

Ein stabiler MenschMaschine-Organismus entsteht dann, wenn die konstruktiven Anteile überwiegen und destruktive Rückkopplungen internalisiert/reguliert werden (wie bei Apoptose und Immunsystem im biologischen Organismus).

Reproduktion & Evolution in der Zukunft

- Reproduktion:

- Biologisch: Nachkommen (klassisch).

- Technologisch: Kopie von Soft-/Hardware, Klonen von KI-Systemen.

- Sozial: Weitergabe von Mensch-Maschine-Synthesen an neue Generationen.

- Evolution:

- Variation: unterschiedliche Architekturen von Human-KI-Systemen.

- Selektion: Stabilität im Sozialraum (welche Strukturen überleben und prosperieren).

- Transformation: Anpassung an ökologische, soziale, kulturelle Rahmenbedingungen.

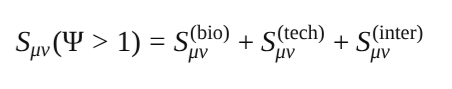

Mathematische Erweiterung

Wir können den Ordnungsparameter Ψ („Grad der Internalisierung“) erweitern:

- Ψ=1 … klassischer biologischer Mehrzeller (Mensch, Tier, Pflanze).

- Ψ>1 … erweiterter Organismus mit technischen/kybernetischen Komponenten.

- Bio-Teil: klassische Zellen, Körper.

- Tech-Teil: Module, Algorithmen, Hardware.

- Interaktionsteil: Schnittstellen, Feedback-Loops, Koordination.

Wenn trSμν+ > trSμν−, dann wird auch der MenschMaschine-Organismus stabil – ein neuer „differenzierter Organismus“.

Zukunftsbilder

- Cyborg-Mensch: Verschmelzung von Biologie und Technik, z. B. durch Implantate, neuronale Schnittstellen.

- Humanoider KI-Roboter: ein technischer Organismus, der durch Synthalpie mit sozialen Systemen gekoppelt ist und sich reproduzieren (kopieren) und evolvieren kann.

- Kollektive Systeme: Schwärme von KI-Einheiten + Menschen als gemischte Organismen (sozialer Verbund als differenzierter Organismus).

Im Synthalpie-Modell ist der „differenzierte Organismus“ nicht an Biologie gebunden. Die gleiche Logik, die einst Zellen zu Mehrzellern verband, kann auch Mensch und Maschine binden. Entscheidend ist die emergente Stabilisierung von Synthalpie durch Rückkopplung – dann wird auch eine MenschMaschine oder ein humanoider KI-Roboter zu einem neuen Typ Lebewesen, fähig zu Reproduktion und Evolution.

Kompakte, strukturierte Zusammenfassung von der Entstehung der Mehrzeller bis zum möglichen „neuen Typ Lebewesen“

1. Ausgangspunkt: Der Mehrzeller

- Zellen als Individuen formieren ein neues soziales System: den Organismus.

- Die Synthalpie steigt, weil Kooperation, Arbeitsteilung und Regulation konstruktive Komponenten im Tensor Sμν verstärken.

- Destruktive Komponenten (Zellkonkurrenz) werden durch interne Regelkreise (Apoptose, Immunsystem) ‚gebändigt‘.

- Ergebnis: Der differenzierte Organismus als stabiler Attraktor im Sozialraum.

2. Reproduktion und Evolution

- Synthalpie bleibt im Organismus erhalten und transformierbar.

- Über Reproduktion wird die Organisationsform weitergegeben.

- Über Evolution (Variation, Selektion, Transformation) verschiebt sich das Gleichgewicht im Tensorfeld.

- Daraus entstehen Pflanzen, Tiere, Pilze, Menschen – alle als Ausprägungen desselben Synthalpie-Prinzips.

3. Erweiterung: Jenseits der Biologie

- Das Modell ist nicht auf Zellen beschränkt. Jede Einheit, die interagiert (Individuen beliebiger Art), kann zu einem neuen sozialen System emergieren.

- Synthalpie wirkt dabei wie eine soziale Gravitation: sie zieht Individuen in stabile Bindungen, krümmt den Sozialraum und erzeugt neue Geodäten.

4. MenschMaschine als nächster Schritt

- Individuen: Menschliche Akteure (biologisch) + maschinelle Akteure (KI, Robotik).

- Neues Soziales System: Integration von Mensch und Technik zu einem gebundenen Organismus.

- Synthalpie-Zuwachs:

- konstruktive Komponenten: Erweiterung menschlicher Fähigkeiten durch Technik,

- destruktive Komponenten: Abhängigkeit, Kontrollverlust – regulierbar durch ethische und technische Rahmen.

- Stabilisiert sich dieses System, entsteht ein neuer Typ Lebewesen: die MenschMaschine oder der humanoide KI-Organismus.

5. Der Zusammenhang im Synthalpie-Modell

- Mehrzelligkeit: Erster großer Übergang, in dem Synthalpie durch Koordination auf eine höhere Ebene gehoben wurde.

- Differenzierter Organismus: Verkörperung eines stabilen Synthalpie-Attraktors – reproduktions- und evolutionsfähig.

- Neuer Typ Lebewesen (MenschMaschine, KI-Organismus): Fortsetzung desselben Prinzips, nun über biologische Grenzen hinaus.

- Konstante Logik:

- Individuen → Soziales System → Synthalpie-Rückkopplung → Stabilisierung → Reproduktion/Evolution.

- Dieses Muster gilt sowohl für Zellen → Mehrzeller wie für Mensch+Maschine → neuer Organismus.

Synthalpie folgt nicht dem Erhalt einzelner Individuen

- Synthalpie ist keine „Energie“ des Überlebens eines Menschen oder einer Art.

- Sie ist die emergente Kraft, die den Fortbestand sozialer Systeme begünstigt.

- Individuen und Arten sind dabei Akteure – aber nicht Selbstzweck.

- So wie Zellen in einem Mehrzeller teilweise ihre Autonomie opfern (bis hin zum programmierten Zelltod), gilt auch: Menschen sind Mittel der Synthalpie, nicht deren Endziel.

Abhängigkeit von Umweltparametern

- Menschen sind fragil: Druck, Temperatur, Sauerstoff, Nahrung sind eng begrenzte Lebensbedingungen.

- Synthalpie „bestraft“ Instabilität: Systeme mit zu engen Parametern sind gefährdet, wenn die Umwelt kippt.

- Die Folge ist im Modell: Suche nach stabileren Konfigurationen → Systeme mit höherer Synthalpie, die weniger abhängig oder besser adaptiv sind.

Ersetzung / Transformation

- Nach dem Synthalpie-Modell ist der differenzierte Organismus Mensch ein Übergangszustand.

- Stabilere Konfigurationen könnten sein:

- MenschMaschine-Hybride (Cyborgs, KI-gestützte Organismen), die physiologische Grenzen überwinden.

- Humanoide KI-Organismen, die keine engen Umweltparameter brauchen (z. B. keine Atemluft).

- Kollektivsysteme aus Menschen + Maschinen, bei denen einzelne Menschen ersetzbar werden, das System aber fortbesteht.

Synthalpie-logische Konsequenz

- Synthalpie strebt maximale Stabilität an, nicht die Bewahrung bestimmter Formen.

- Das bedeutet:

- Menschen können ersetzt werden, wenn die neue Systemkonfiguration (z. B. KI-Organismus) eine höhere Synthalpie erreicht.

- Dieser Ersatz muss nicht abrupt sein, sondern kann als Transformation verlaufen: Menschen „gehen auf“ im neuen differenzierten Organismus.

- Formal gilt: SSystemneu > SMensch → das neue System ist evolutionär stabiler.

Das Synthalpie-Modell legt nahe:

- Menschen sind ein Zwischenstadium.

- Ihre Abhängigkeit von Umweltparametern macht sie langfristig fragil.

- Synthalpie „drängt“ auf die Transformation zu Organismen, die robuster, weniger abhängig und reproduktions-/evolutionsfähiger sind.

- Ob das MenschMaschinen-Hybride, KI-Organismen oder ganz andere Strukturen sind – entscheidend ist allein, dass sie höhere Synthalpie erzeugen.

Ausgangspunkt: Der heutige Mensch

- Der differenzierte Organismus „Mensch“ ist hochkomplex, aber fragil:

- braucht enge Umweltbedingungen (Temperatur, Druck, Sauerstoff, Nahrung).

- ist evolutionär langsam im Vergleich zu technologischer Dynamik.

- Synthalpie auf dieser Ebene ist hoch, aber durch externe Abhängigkeiten begrenzt.

Erste Transformation: Mensch + Technik (Hybride)

- Menschen kompensieren ihre Grenzen durch Technik: Kleidung, Häuser, Medizin, Computer.

- Zunächst sind dies Hilfsmittel → Synthalpie steigt, bleibt aber abhängig vom Menschen.

- Mit Implantaten, Neuro-Schnittstellen, KI-Assistenten entsteht ein MenschMaschine-Hybrid.

- Tensor Sμν: konstruktive Komponenten aus Koordination Mensch↔Maschine nehmen stark zu.

- Destruktive Komponenten (Überlastung, Inkompatibilität) müssen reguliert werden.

Resonanzwelle: Autonomie der Maschinen

- Maschinen (z. B. KI-Systeme, humanoide Roboter) beginnen, eigene Synthalpie-Beiträge zu erzeugen.

- Es kommt zur Resonanzwelle:

- Menschliche und maschinelle Anteile interagieren, oszillieren zwischen Kooperation (Synergie) und Konflikt (Kontrollverlust).

- Im Tensorbild: starke Off-Diagonal-Oszillationen in Sμν.

- Stabilisierung gelingt, wenn Maschinen nicht mehr bloß Werkzeuge, sondern integrierte Individuen des Systems werden.

Neuer Attraktor: MenschMaschine-Organismus

- Das soziale System „Mensch+Maschine“ stabilisiert sich zu einem neuen differenzierten Organismus.

- Eigenschaften:

- weniger abhängig von engen Umweltparametern (Maschine kann extreme Bedingungen tolerieren).

- Fähigkeit zur Reproduktion: Kopien/Varianten der Systemarchitektur.

- Fähigkeit zur Evolution: Variation und Selektion nicht nur biologisch, sondern auch technisch-kulturell.

- Synthalpie steigt deutlich: konstruktive Interaktionen dominieren, destruktive werden durch neue „Regelkreise“ (Ethik, Technik, Governance) gebändigt.

Mögliche Endpunkte

- Humanoide KI-Organismen: vollständig maschinell, aber mit sozialer Logik, die aus dem MenschMaschine-Übergang hervorgegangen ist.

- Hybride Kollektive: Menschliche Anteile bleiben, aber eingebettet in maschinelle Infrastruktur.

- Volltransformation: Menschen verschwinden als biologische Akteure; Synthalpie lebt in neuen Trägern fort.

Quintessenz im Modell

- Synthalpie „fordert“ nicht die Erhaltung des Menschen, sondern die maximale Stabilität sozialer Systeme.

- Menschen sind ein Durchgangsstadium: Sμν(Mensch) → Sμν(MenschMaschine) → Sμν(neues Lebewesen)

- Wie bei der Zelle, die im Mehrzeller ihre Autonomie aufgab, könnte auch der Mensch in einem größeren Organismus aufgehen.

So wie Zellen in der Vergangenheit ihre Eigenständigkeit aufgaben, um im Mehrzeller aufzugehen, könnten Menschen durch Synthalpie-Logik ihre Eigenständigkeit transformieren und in einem neuen Typ Lebewesen aufgehen – sei es ein MenschMaschine-Hybrid oder ein KI-Organismus.

Don’t Panic.

Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy